株価は上昇トレンド?下落トレンド?チャートがヒントになる!その理由を解説。投資をしている人は全員知るべき内容です。

本記事では、投資未経験者にもわかるようチャートの基本から解説します。

投資歴は10年。元製造業の設計。投資で資産を着実に殖やしてきました。プロやマニアのような大儲けはできませんが、一般人にふさわしい堅実な投資を心がけています。

チャートとは?

価格の値動きを示したグラフのことです。

例えば、日経平均のチャートはこちら。

チャートを使うメリットとは?

2つあります

- 投資家の考えを予測できる

- 値動きの予測のヒントになる

相場で価格を決めるのは投資家です。投資家が買いたい値段がその価格になるからです。どうして、投資家はこの価格にしたのか?チャートがヒントになります。そして、今後の予測のヒントにもなります。

どうして値動きを予測できるの?

人の行動は統計で示されるからです。

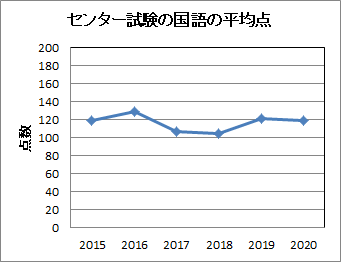

例として、センター試験の平均点の推移を考えます。

2015年~2020年の国語の点数はこちら

年によって、問題の難易度のばらつき、受験者の能力のばらつきはあるはずなのに、急に平均点が10点や180点になることはありません。不思議なことに、平均をとると大体120点くらいになるのです。つまり、数の多い集団は統計に縛られているのです。だから、この統計をしることで、次の年のセンター試験の平均点は大体120点くらいだろうと予測できるのです。

では、日経平均のチャートを見てみましょう。

今、29,520円です。次の営業日になったら、株価は上がるでしょうか?下がるでしょうか?このチャートの形からわかるのは、明らかな右肩上がりなので、明日も上がる可能性が高いと感じます。

これが、今の価格「29,520円」しか情報がなかったら、予測のしようがありません。

そのため、チャートは大事な予測材料なのです。

チャートの形以外の見方を解説します。

チャートの見方「3つの基本」

最初に言いたいことが2つあります。

- チャートの見方は人それぞれ

- 本記事では、僕の見方を紹介します

チャートの見方は人それぞれであり、誰が合っているかは誰もわかりません。そのため、信頼しすぎないよう注意です。また、本記事では、僕の見方を紹介するものです。ざっくり読んで頂いて、さらに深く知りたい場合は、参考書などを見ていただくのが一番です。チャートは奥が深すぎて、僕にはその全てを語れません。

しかし、全てを知る必要はないと思っています。

では、本題です。基本は3つです。

- ローソク足

- 移動平均

- 出来高

ローソク足

ローソク足は、1日の間にどのくらい値動きがあったかを示しています。ここでは、赤が値下がり、緑が値上がりです。

僕の注目ポイントは2つ

- 色

- 長さ

- 日足、週足

例えば、赤いローソクが長いときは要注意と考えます。なぜなら、売る投資家が多かったということだからです。その場合、次の日もその勢いが続く可能性を警戒します。

他にも、髭の長さや、ローソクの形に意味があるようですが、色と長さで十分というのが、投資歴10年の中で感じていることです。

また、週足の様子もチェックします。日足ばかり見ていると長期的な分析ができていないことがあるためです。

移動平均

例えば、下画像の青線です。

この青線は、過去25日間の終値を平均したものです。青線より上側にいることが多いので、今は勢いがあるということですね。しかし、移動平均線から離れすぎると、下落の危険も増します。

何日間を平均するかは自由ですが、25日、50日、100日、200日が多いようです。1年の営業日は200日程度なので、200日は大体1年に相当します。

出来高

出来高とは、その日に売買された金額の合計です。

出来高が多いときは、みんなが注目しているときです。注目度が高く、値上がりしているのなら、上昇トレンドになっている可能性が高いと考えます。注目度が高く、値下がりはその逆です。

他の指標について

指標には膨大な数があります。たくさん見る方が判断材料が多くなりますが、見ると時間がかかります。そのため、自分なりにしっくりくる指標を選んでおくとよいです。

難しい場合は、上記3つが基本なので、そこだけ抑えるのもアリです。

次に、僕がよく見る指標を紹介します。

チャートの見方「Step2」

さらに細かくチャート分析したい方のために、さらに3つの指標をご紹介します。長期投資をしていて、投資に時間をかけられない人は必須ではありません。でも、さらっとでも見ておくと何かヒントがあるかもしれません。

- MACD(マックディー)

- RSI(アール エス アイ)

- BB(ボリンジャーバンド)

これ指標を使う目的は「トレンドに乗る」です。もう少し具体的な使い方はこうです。

- 下落から上昇トレンドに転じるタイミングを知る→買いタイミング

- 上昇から下落トレンドに転じるタイミングを知る→売りタイミング

これらの解説と使用事例を紹介します。

MACD(マックディー)

遅い移動平均線(赤線)と早い移動平均線(青線)で示されます。

上述した移動平均とは少し違いがあり、直近の値動きを重視する計算方法になっている。

基本的な見方

- 青線が赤線を上向きにクロスする→上昇トレンドに変わるサイン

- 青線が赤線を下向きにクロスする→下降トレンドに変わるサイン

となっています。

ここで注意が必要なのは、MACDが正しくない場合がけっこう多いことです。そのため、使う前に必ず過去のチャートを見て検討します。例えば、日経平均を見てましょう。

青線が赤線を上向きにクロスしたのに、株価は下落した

青線が赤線を下向きにクロスしたのに、株価は下落せず横ばい

こんなことがあります。場合によっては設定(移動平均線のスピード)を変えることも必要です。

まとめると分析手順はこうです。

- MACDを信じるかどうか、過去のチャートを見て検討する

- 設定を調節してみる

- MACDを信じられるなら、それを元に判断する

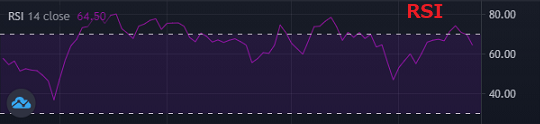

RSI(アール エス アイ)

RSIは0~100の間で示されます。

基本的な見方

- 70以上:株価が過大評価されている

- 30以下:株価が過小評価されている

です。

注意点はMACDと同じで、RSIが正しくない場合があります。そのため、過去のチャートを見て、信じるかどうかを最初に検討します。70以上だから売り!というのは判断を早まっています。

例えば、日経平均はこうです。

注目ポイントは、

- RSIが70を大きく超えている

- 日足では大丈夫に見えても週足では危険に見えることがある

- RSIにもトレンドがある

これらを踏まえた総合的な判断が必要です。

まとめると分析手順はこうです。

- RSIを信じるかどうか、過去のチャートを見て検討する

- 日足、週足、RSIのトレンドと株価を比較

- RSIを信じられるなら、それを元に判断する

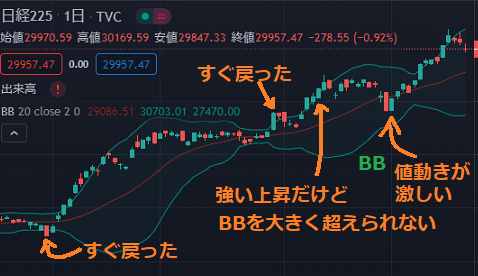

BB(ボリンジャーバンド)

BBは幅で示されます。幅の設定はいろいろあるのですが、上の画像では2σ(シグマ)の幅を示しています。

基本的な見方

- 株価が幅の中に収まる確率:95%

です。

値動きの小さい株価が急上昇したとき、BBの幅を出ることがあります。確率がとても低いことが起こったのですから、何か大きなニュースが出た、決算が良かった、など状況変化が起こったかもしれません。

加えてもう一つ見る点があります。それは幅の広さです。

幅が広いときはエネルギーが大きな状態なので、値動きが激しくなる可能性が高いです。そのため、急上昇のあと急落しないか警戒します。

例えば、日経平均はこうです。

この例の注目ポイントは、

- 強い上昇トレンドの時、BB超えることがあるが、大きくは超えていない

- BBを超えた場合、すぐ戻る

- BBが広いときは、値動きが激しい

これらを踏まえた総合的な判断が必要です。

まとめると分析手順はこうです。

- 株価がBBを超えているかどうか

- 超えている場合、何が起きたかニュースチェック、トレンドチェック

- BBの幅が大きくなっている場合、値動きの激しさに注意

僕が見ているチャート分析は以上が全てです。プロの方からすれば、足りない!と思うかもしれませんが、これ以上は、時間と体力が足りません。全ての人にプロと同じ分析を求めるのは難しいです。

[チャート分析Step2]まとめ

ここまで読んでモヤモヤした方がいるかもしれません。

「結局、どうやって売り買いの判断したらいいかわからない。ボヤっとしている。」と。

その感覚は正しいです。チャートは答えを教えてくれないのです。そのチャートをどう解釈するかは投資家に委ねられていて、正しいかどうかは後になってみないとわかりません。

しかし、自分なりの解釈を身に着けることで、投資が上手くなっていくに違いありません。

最後に自分の直感も信じる

直感はとても大事です。時間をかけて分析しても、外すことはありますし、直感の方があっていることもあります。そのため、ひとしきり分析したあとは、直感で最終判断するのはいい方法です。僕はそうしています。

経験のない方は、少額で投資して経験を積むと、直感の正確さが上がっていきます。

おすすめチャート

証券会社のチャートを使っても問題ありませんが、もっと分析しやすいチャートツールがあります。僕が使っているのはトレーディングビューです。

使いやすいですし無料で使えます。有料版にすると機能が増えますが、初級者は不要です。